Les

gastéropodes aquatiques

Un groupe cavernicole peu connu

|

Article paru dans la revue Spelunca n°86, deuxième trimestre 2002 Michel WIEIMIN Frank VASSEUR |

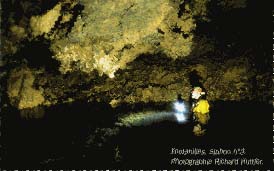

Située dans

la réserve naturelle des gorges de l'Hérault, l'exsurgence des

Fontanilles a fait l'objet d'un article récent dans cette revue

(1). Le réseau intéresse les pouvoirs publics pour l'importante

ressource en eau qu'il contient et a fait la une des médias

pour le secours qui s'y est déroulé au mois de juin 2001, mais

bien peu de gens connaissent sa richesse biologique. Rappelons

qu'un non respect des règles élémentaires de correction vis-à-vis

de la commune a entraîné une interdiction totale d'accès à la

cavité, interrompant par là même les recherches et explorations

qui y étaient menées, en bonne harmonie avec les autres usagers

de la source, depuis plusieurs années. |

|

| 1 • ROMANI, L. ;

VASSEUR, F. ; VIALA, C. (1999) : Le système des Fontanilles. -

Spelunca, n°75, p.31-42. 2 • GIRARDI, H. (2001) : Moitessieria wienini sp. nov. des eaux de l'aquifère de la montagne de la Sellette (France, Hérault). -Documents malacologiques, n°2, p.31-38. |

| La dernière livraison de la revue Documents malacologique s contient un article de H. Girardi (2) qui décrit une espèce nouvelle provenant de cette rivière souterraine : Moitessieria wienini. Ce n'est, en soi, pas un événement extraordinaire mais elle appartient à un groupe biologique répandu dans de nombreuses nappes et rivières karstiques et inconnue de la plupart des spéléologues. Il s'agit d'un gastéropode aquatique, un petit escargot apparenté à ceux qui vivent dans les sources ou sous les cailloux de certains ruisseaux. Malgré leur abondance, ces animaux discrets passent tellement inaperçus qu'ils sont à peine mentionnés en deux demi-lignes dans l'ouvrage de vulgarisation de Michel Siffre et, bien que les premières espèces décrites l'aient été dès le premier quart du 19e siècle, ils ne figurent même pas dans la "pyramide alimentaire" du milieu souterrain qu'il présente en p.45. Quant au Bulletin bibliographique spéléologique, créé par le biospéléologue Reno Bernasconi qui les connaissait bien, son numéro 38, publié en 2001, offre seulement deux références à leur sujet sur plus de 4000 titres cités. |  Moitessieria wienini, connue seulement du réseau des Fontanilles (gorges de l'Hérault). Le surdéveloppement du dernier tour de la spire lui donne un aspect particulier qui empêche de la confondre avec les autres espèces du même genre. Photographies H. Girardi. |

Plusieurs raisons expliquent en partie cette méconnaissance :

la petite taille des individus. Les espèces cavernicoles varient habituellement de 1 à 3 mm de longueur (dans l'axe de la spire) contre 2 à 6 mm pour leurs "cousines" vivant dans le milieu extérieur. M. wienini se classe parmi les espèces les plus petites (1,2 à 1,5 mm),

leur couleur grisâtre ou blanc-nacré et leur aspect translucide les rendent pratiquement invisibles au milieu de sable ou de gravillons où ils habitent, milieu qu'il est d'autre part inhabituel d'observer de près,

|

contrairement aux arthropodes (insectes, myriapodes, crustacés...) que leurs déplacements relativement rapides font repérer facilement, la reptation de ces minuscules escargots est totalement imperceptible. Il ne faudrait, par contre, pas s'imaginer qu'il s'agisse d'animaux rares car un biotope favorable peut contenir des milliers d'individus. Certains prélèvements d'un bidon spéléologique (six litres d'alluvions) nous ont fourni plusieurs centaines de coquilles vides, ce qui s'explique par une thanatocénose dans une laisse de décantation (salle ronde de Castelbouc, Lozère ; aven de Rouet, Hérault) alors qu'une collecte voisine |

peut être stérile. Des comptages dans des ruisseaux actifs peuvent donner plusieurs individus par kilogramme de sédiment, le maximum ayant été atteint dans la rivière de l'aven des Roberts (Saint-Julien-les-Rosiers, Gard) où un mélange de sable, gravillons, et limon avec beaucoup d'argile nous a donné neuf coquilles par kilogramme, soit vingt et une coquilles par litre.

| Dans la grotte de Trabuc (Mialet, Gard), les coquilles vides, collées aux anfractuosités des parois qui entourent le lac nord, sont parfois plusieurs dizaines par décimètre carré ! Si nous faisons abstraction du cas particulier des zones à guano, les sables et parois des rivières hypogées apparaissent donc comme un des biotopes les plus denses du milieu souterrain, nettement davantage que les coulées de calcite humides et leurs collemboles si faciles à repérer. Ces espèces ne sont pas seules mais participent à un véritable système écologique. En Languedoc, nous trouvons une moyenne de quatre espèces différentes par réseau, parfois davantage dans les grands systèmes relativement tièdes de la zone des garrigues. Elles sont évidemment en relation avec les autres composants de la faune dulçaquicole hypogée : vers, crustacés etc. |

|

| 3

• SIFFRE, M. (1979) : Les animaux des gouffres et des cavernes.

- Tours, éd. Hachette, 118p. |

6

• GIRARDI, H. (1994) : Les gastéropodes cavernicoles des grottes

de |

- Un peu de zoologie

La plupart de nos gastéropodes aquatiques troglobies appartiennent à la famille des Hydrobiidés, largement répandue dans les sources et ruisseaux d'Europe. Il s'agit de gastéropodes, donc de mollusques, appartenant à la sous-classe des Prosobranches qui rassemble la très grande majorité des "escargots" aquatiques, de mer ou d'eau douce. Pour les amateurs de détails, ce sont des Mésogastéropodes qui n'ont conservé, par suite de l'enroulement, qu'une seule oreillette au coeur, une seule branchie, un seul rein...

Biologie et écologie

Les deux familles les plus abondantes en Languedoc, Hydrobiidés et Moitessie-riidés, très proches, s'opposent d'abord par leur régime à dominante respectivement végétarienne et Carnivore (nécro-phage).

La plupart des stations étudiées contiennent des espèces des deux groupes, les premières largement dominantes par le nombre d'individus. Le fort taux d'endémisme1! des espèces n'empêche pas cet équilibre d'exister, même si c'est avec des espèces différentes.

|

À l'extérieur, les Hydrobiidés vivent pour la plupart dans des eaux superficielles mais il existe des espèces vivant à des profondeurs assez importantes (-60 m dans le lac Léman). Sous terre, le groupe colonise des rivières de faciès variés, jusque très loin des exutoires. La présence d'espèces vivantes en abondance à faible profondeur tandis que, pour d'autres, on ne connaît que des coquilles vides au débouché de siphons laisse penser que plusieurs modes de vie coexistent. Trois types de localisation ont été identifiés : |

alluvions diverses (argile, sable, graviers.. .) des

ruisseaux actifs permanents ou temporaires avec réservoirs permanents

(lacs, siphons...),

près de la surface de plans d'eau permanents (cailloux, parois, sable...),

en profondeur dans les lacs et siphons (alluvions argilo-sableuses).

Sur le plan alimentaire, deux ressources cohabitent pour les espèces végétariennes :

fragments végétaux entraînés par les eaux en profondeur et microorganismes

qui se développent dessus (bactéries,champignons...),

microorganismes contenus dans les sédiments fins (boues, limons), ce

qui explique sans doute l'abondance de certaines espèces dans de tels

milieux.

- Méthodes d'étude

Le premier travail est celui des spéléologues. Il faut prélever la plus grande quantité possible de sédiments qu'un peu d'expérience aide à choisir convenablement. Les coquilles vides, flottées, se concentrent avec les limons fins et les laisses de décantation sont d'excellents pièges. Les individus vivants et les coquilles non transportées sont plus fréquentes dans les sédiments mixtes, de granulométrie irrégulière. Il est important de ne pas se contenter d'un seul lieu de prélèvement, même favorable car un banc de gravillons peut contenir autre chose que le limon situé à côté. Les niveaux de décantation sur parois sont souvent fort riches.

|

Si le dépôt est constitué de sable sec, ne pouvant contenir que des coquilles mortes, des sacs en plastique assez solides suffisent. S'il y a espoir de ramener des individus vivants permettant une étude biologique plus riche, il faut utiliser des bidons étanches et conserver un mélange de sédiment et d'eau. Dans le cas d'une sortie spéléologique ordinaire, on les disperse au fond des kits des participants tandis que, pour une visite spécifique, on se charge au maximum. Pour mémoire, un bidon de 3,5 litres plein pèse 9 à 10 kg, un de 6 l de 15 à 17 et, si on en met deux, ça fait 30 à 35 kg à remonter. |

La seconde phase a lieu en laboratoire et correspond à l'extraction des coquilles à partir des sédiments. Le procédé habituel consiste en un lavage sur deux tamis de 315 et de 150 ym (0,315 et 0,15 mm) pour l'élimination des boues, le séchage par air chaud pulsé, puis l'immersion et la récupération du surnageant à l'étamine. Il est ensuite étudié sous une binoculaire.

Les coquilles sont alors triées, classées, étudiées, mesurées, dessinées, photographiées...

|

10

• Mésogastéropodes = escargots de niveau d'évolution moyen.

|

12

• GIRARDI, H. et ROSELLO, M. (2001) : Notes sur Bythiospeum

klemmi (Boeters, 1969) dans une émergence karstique de la

Gardonnenque (Gard, France).- Documents malacologigues n°2,

novembre 2001, p.13-20. |

- Quelques résultats

La découverte d'une espèce nouvelle d'aspect pour le moins original n'est qu'un exemple de résultat de la collaboration entre spéléologues d'exploration et biologistes. Chaque étude de cavité nous offre son lot de surprises. Souvent, il s'agit d'espèces déjà signalées ailleurs et que l'on croyait strictement localisées, voire disparues car jamais retrouvées depuis leur description au 19e siècle... Les aires de distribution se sont ainsi largement élargies et précisées. Deux exemples :

Contrairement à la plupart des espèces citées, Neohoratia globulina est répandue dans de nombreuses sources et rivières souterraines du Midi. Photographie H. Girard/. |

Longtemps

connue uniquement par quelques coquilles vides des allu-vions

du Lez, près de Montpellier, Paladilhia pleurotoma se rencontre

en fait dans les eaux souterraines du bassin de l'Hérault à

celui de l'Arc, dans les Bouches-du-Rhônë (échantillon de l'aven

des Cambous, à Saint-Hippolyte-du-Fort, Gard). Photographie

H. Girardi. |

|

D'une forme particulièrement gracile, Moitessieria vitrea vit dans les eaux souterraines de la basse vallée du Rhône. Photographie H. Girardi. |

Moitessieria locardi, décrite en 1883 d'un seul puits, à Avignon (Vaucluse), a été retrouvée dans les gorges de l'Ardèche (réseau de Foussoubie) et à Saint-Julien-les-Rosiers, Gard (700 exemplaires pour la seule exsurgence de Carabiol).

Bythiospeum klemmi, décrit seulement sur des coquilles vides des dépôts anciens de la source de l'Eure à Uzès (Gard) a été retrouvé en grand nombre dans des sources des gorges du Gardon et du mont Bouquet (Gard). Des individus vivants, remontés par plongée du siphon de la grotte de Pâques (Collias, Gard) par le plongeur spéléologue nîmois Matthias Rosello, ont pu être décrits de façon précise.

Une comparaison globale de ces aires montre des zones homogènes, pouvant correspondre à des bassins fluvio-karstiques (Vidourle-Lez, par exemple) tandis que d'autres aires correspondent à une transition par chevauchements. Dans une zone comme le Languedoc oriental (Hérault, Gard, Ardèche) où la continuité karstique est forte mais pas absolue, il y a remplacement progressif des espèces mais pas de changement brutal de l'ensemble de celles-ci : les cavités de la région d'Alès, dans le bassin du Gard, contiennent des espèces présentes dans celui de l'Ardèche et d'autres dans celui du Vidourle. Certaines se retrouvent même à la fois sur les deux rives du Rhône ; celles qui paraissent micro-endémiques sont toujours associées à d'autres qui ne le sont pas. Cette distribution, analogue à ce qui se passe à l'extérieur, montre que, comme pour les Niphargus, les populations de gastéropodes troglobies et phréatobies débordent des unités hydrologiques (réseau interconnecté) ou géologiques (massif karstique isolé).

Ce qui est

vrai pour les espèces l'est aussi, à échelle plus vaste, pour

les genres. Nos recherches dans la région des Causses ont produit

deux espèces sans doute nouvelles car appartenant à des genres

inconnus dans le Massif central : Une Alzionella, (les

autres vivent dans la moitié occidentale des Pyrénées) et une

Graziana, d'un groupe que l'on croyait endémique de la

chaîne alpine. C'est donc tout un volet de la biogéographie

que ces études viennent modifier. Il y a encore beaucoup à étudier

sur la dynamique de ces espèces. |

|

Récolte

brute dans l'aven-exsurgence de Cal (Navacelles, Gard). Les

gros individus appartiennent à des espèces de surface (Limnées,

Planorbes...), les plus petits à au moins six espèces cavernicoles

ou phréatobies. Photographie H. Girardi. |

Je terminerai en citant le réseau de Castelbouc (Sainte-Énimie, Lozère), dans les gorges du Tarn, où les pompages réalisés en 1999 et 2001 par le Comité départemental de spéléologie de la Lozère ont permis la découverte de deux espèces nouvelles de Bythinella, en cours de description sous le nom de B. bouloti et B. galerae.

Quand on sait que les bythinelles, abondantes dans de nombreuses sources, ne comportaient qu'une seule vraie espèce troglobie B. padiraci, de Padirac (Lot), quasi identique à B. moulinsi qui habite la résurgence, mais dépigmentée et dépourvue d'yeux, connue depuis 190213, et une sous-espèce phréatobie B. pupoides phreaticola, du Jura franco-suisse, on voit qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans les rivières souterraines de France et d'ailleurs.

| Si ces recherches vous intéressent, vous pouvez contacter : - Michel Wienin, Grand-rue, ainsi que : - Henri Girardi, 3 rue de l'Hymne

au soleil, - Alain Bertrand, Laboratoire

souterrain |

Bibliographie générale BERNASCONI, R. (2000) : Révision du genre Bythinella (Moquin-Tandon, 1855), de la France du Centre-Ouest du Midi et des Pyrénées.-Documents malacologiques, numéro spécial 1. BOU, C. (1974) : Recherche sur les eaux souterraines. Les méthodes de récolte dans les eaux souterraines interstitielles.- Annales de spéléologie, t.29, p.611-619. BOU, C. et ROUCH, R. (1967) : Un nouveau champ de recherches sur la faune aquatique souterraine.- Compte rendu à /'Académie des sciences (Paris), t.265, p.369-370. BOUCHET, P., (1990) : La malacofaune française : endémisme, patrimoine naturel et protection. Revue d'écologie (La Terre et la vie), n°45, p.259-288. GERMAIN, L., (1931) : Faune de la France : Mollusques terrestres et fluviatiles. Paris. GINET, R., et JUBERTHIE, C., (1987) : Le peuplement animal des karsts de France. Première partie : la faune aquatique.- Karstologia, t.10 (2) : p.43-51. JUBERTHIE, C., JUBERTHIE-JUPEAU, L., (1975) : La réserve biologique du Laboratoire souterrain du C.N.R.S. à Sauve (Gard).- Anna/es de spéléo-togie, t.30, p.539-551. LOCARD (1893) : Les coquilles des eaux douces et saumâtres de France, description des familles, genres et espèces.- Baillière et fils, Paris. Revues spécialisées : DOCUMENTS MALACOLOGIQUES, Étude et conservation

des mollusques continentaux, MÉMOIRES DE B10SPÉOLOGIE, Laboratoire souterrain du C.N.R.S., Le Village, 09200 Moulis.Tél. : 05 61 04 03 60, fax : 05 61 96 08 51. SOCIÉTÉ DE BIOSPÉOLOG1E (Bulletin de liaison de la), Université de Bourgogne, département de biologie animale, 6, boulevard Gabriel, 21000 Dijon. Site internet consacré aux Hydrobiidés

: |